Accueil > Chasselas > Chasselas et ses carrières

Chasselas et ses carrières

vendredi 13 janvier 2012, par

Dans ce village au nom de raisin, la légende et l’histoire sont de pierre et de vin... Michel Bouillot.

Chasselas, village de vignes, de rocs et de carrières tiendrait-il son nom de la racine prélatine « kass »rocher , ou de la racine pré indo-européenne « kar » pierre, comme d’aucuns le prétendent ? Je garderai ces propositions qui conviennent au choix que je fais aujourd’hui de vous entretenir des carrières à Chasselas.

Quand fut ouverte la première carrière ? Sans doute quand on construisit les premières maisons en pierres, quand s’installèrent les premiers colons romains dans la région. Columelle dans son traité sur l’agriculture (1er siècle après JC), conseille en effet à ces derniers de choisir un lieu possédant (entre autres caractéristiques) : des collines bien orientées pour la culture de la vigne, des collines boisées , des pierres etc....

Chasselas comme les villages environnants possédait tout cela.

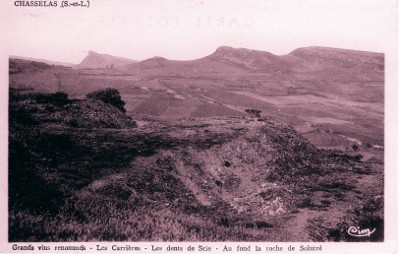

Les pierres de Chasselas issues de son flanc ouest (Grande Bruyère, Roche Noire) ont la propriété des roches granitiques plus dures, moins friables que celles calcaires de son versant Est (la Roche, le mont de Pouilly).

Les pierres étaient d’abord destinées à un usage local : murs, murets, maisons, pavages des étables, des entrées de cour, empierrement des chemins. Si, et seulement si elles étaient de bonne qualité elles étaient transportées et vendues plu loin. Le coût et les difficultés du transport devaient justifier ce choix. Avant que ne soit ouverte « la route neuve » en 1909, il fallait doubler l’attelage pour gravir la côte des Perriers*.

Si l’extraction des pierres est soumise à la loi le fruit des carrières appartient au propriétaire du terrain. Il faudrait donc avoir accès à des archives privées d’entreprises , de propriétaires fonciers pour connaître le volume et la destination des pierres extraites dans les carrières privées. Le registre des entrepreneurs de la fin du XIXe siècle est muet sur la présence de l’un d’entre eux à Chasselas.

L’extrait qui suit nous prouve simplement l’existence de la carrière de la Roche au XVIIIe siècle à Chasselas.

Les environs de mâcon, anciennes seigneuries et anciens châteaux – F Perraud 1912)

... en 1774 Etienne Cellard d’Estours acquérait le château de Chasselas et en 1780 tous les arrérages de cens, servis et loads qui avaient été réservés lors de la vente. Il traitait alors avec les habitants du lieu au sujet de la carrière située au lieu-dit « la Roche » pour la possession de laquelle ils étaient en procès. La communauté des habitants lui en faisait abandon en échange de 400 livres et la faculté d’y tirer de la pierre pour eux et les leurs, à perpétuité mais dans les endroits qu’il indiquerait.

Cette anecdote peut vous donner une idée de la valeur des pierres taillées de nos carrières :

Cette mésaventure est arrivée à mon père et se situe aux environs de 1950. Il était forgeron, taillandier plus exactement et avait à ce titre travaillé dans les carrières de Chasselas, dans sa jeunesse.. Il connaissait donc le travail des carriers . Afin d’occuper les longues journées de la mauvaise saison il pensa tailler dans la carrière de son beau-père à « la Roche » des pierres pour son usage personnel d’abord, et, éventuellement s’il en avait de trop pour les vendre. Il n’eut pas ce plaisir. Un jour il constata que ces pierres avaient disparu. Il fit son enquête, porta plainte. Bref, on retrouva sans peine le coupable, un maçon indélicat qui avait répondu à la demande de propriétaires qui voulaient de jolis murets. Il avait alors « trouvé » ces pierres prêtes à l’emploi, taillées par mon père. Il plaida la bonne foi « je croyais que ces pierres étaient à tout le monde ! » Les propriétaires chez qui se trouvaient les murets ne voulaient pas d’ennuis, l’un proposa quelques dizaines de bouteilles de Juliénas qu’il venait juste de mettre en bouteille, l’autre proposa une indemnité. Je crois que mon père aura été la dernière personne de Chasselas à tailler des pierres du pays.

Un peu plus tard dans la décennie, les tracteurs ont commencé à remplacer les chevaux dans les travaux de la vigne. Il fallait plus d’espace pour les manœuvrer. Les murets qui bordaient les chemins et faisaient office de limite de propriété devenaient gênants. A cette même époque pour pallier à la crise aigüe du logement, les maisons poussaient comme des champignons. Monter les murs avec de la pierre était devenu trop onéreux, alors on limitait son emploi aux fondations et soubassements. Il ne fut pas difficile aux entrepreneurs d’emporter l’adhésion des vignerons en leur offrant de les débarrasser des pierres de leurs murets.

Ces pierres provenaient à n’en pas douter des carrières privées ou communales. Mais leur extraction tout comme leur destination n’aura laissé de traces que dans la mémoire des habitants. Une mémoire depuis longtemps évaporée.

Par contre, les archives communales, les archives de la Bnf ou de Wikipédia mises à la disposition des internautes m’ont permis de dresser cet aperçu de l’histoire de nos carrières que je diviserai en trois périodes :

De 1856 à 1900

Ainsi on apprend qu’en 1856, une décision du conseil municipal autorise les entrepreneurs du pavage des rues de Lyon à faire des fouilles en Roche Noire pour trouver du grès.

J’ouvre ici une parenthèse pour préciser qu’à cette époque le maire de Lyon, Claude Marius Vaïsse, s’inspirant des travaux du baron Hausmann à Paris avait décidé la percée de trois nouvelles artères dans sa ville, dont celle de la rue Impériale qui va de la place Bellecour à la place Louis Pradel (Hôtel de Ville, Opéra), rue qui deviendra la rue de Lyon (1871-1878), puis l’actuelle rue de la République.

Le résultat des recherches fut sans doute positif puisqu’on trouve en 1860 une autorisation pour les carriers à faire des pavés sur le communal de Roche Noire sans cautionnement, le prix étant fixé 5 francs le mille (livraison chez le percepteur de Leynes). Voilà qui justifie la mémoire du village quand elle prétend que la rue de la République, la montée de Champagne ont été pavées avec des pierres de Chasselas.

En 1881 il est précisé que les pavés sont payés au percepteur de Leynes fin mars et fin septembre. Le maire peut contrôler le carnet des exploitants chaque mois.

Faute d’éléments à ce jour je ne peux pas quantifier le volume, non plus la valeur de ce commerce pour le village. Il est indéniable par contre qu’il a apporté de l’aisance au village si l’on en juge par les décisions du conseil communal prises durant cette fin de siècle : création d’une école en faisant appel à l’architecte Dulac, du cimetière de Cornillaux, amélioration des chemins communaux , construction du pont des rochettes, élargissement du chemin n° 9 avec indemnisation des riverains, réfection du lavoir de la place (avec pavage en pierres de Chaintré), ouverture de la route vers Fuissé en direction de Mâcon. Et aussi :

– En 1866 la commune demande, vu l’aisance des habitants, la création d’un bureau de tabac. Deux autres personnes demandent l’autorisation d’ouvrir un débit de boissons .

- En 1892, Chasselas apporte son appui à la commune de Crèches pour la réfection de la route et du pont de Crèches qui sont fort affectés par le transport des pavés. Des pierres étaient également livrées à la gare de Pontanevaux.

De 1900 à 1928

Pour la période qui s’étend de 1900 à 1912, on peut relever sur les comptes de la gestion de la commune les recettes relatives aux carrières. On peut établir qu’en 1900 elles représentent 12,14 % des recettes totales, et qu’en 1912 elles tombent à 6,50 %

En 1907 le Sieur Desflaches demande une diminution du prix des pavés en raison de la mauvaise qualité de ceux-ci . Il lui est accordé 2 f de réduction (6 ald 8 le 1000).

En 1909 suite à un projet de liaison Beaujeu-Mâcon en chemin de fer il est demandé aux communes concernées de quantifier le tonnage de leurs exportations et importations.

Voici les chiffres fournis par Chasselas :

à destination de Mâcon, vins 250 t ; pavés 100 t

à destination de Paris, vins 500 t

à destination de Lyon, pavés 200 t

En 1921 le tarif des pierres enlevées est relevé de 0,25 à 0,50 le m3.

En 1925, un bail d’exploitation des parcelles 404/392 (Grande Bruyère) est établi avec l’entrepreneur Brun de Leynes, la dédite de ce même bail sera acceptée par le conseil en 1928.

De 1932 à nos jours

En 1932, la commune donne à bail à Monsieur Rocikoff, entrepreneur de travaux publics demeurant à Chânes, les parcelles 733/734 de pierres et silex blancs. En 1936 Rocikoff n’a toujours pas ouvert de carrière.

En 1938 MM Gaguin et Desgouttes (bail Rocikoff) offrent de payer à forfait le bail de la Roche Noire. La commune accepte que le preneur paie un forfait de 1300 f par an plus la fourniture gratuite de 25 m3 de pierres. Quelques chasseloutis se souviennent du char à bœufs de Gaguin et du camion au gaz de Desgouttes transportant les pierres des carrières durant la guerre.

Le 15 mars 1946, le conseil laisse toute latitude au maire pour régler le différend Desgouttes et fixe à 3 000 f les sommes dues avec une transaction minimum de 2000 f.

En 1975, la commune accordait à Pinsard le droit de prélever de la pierre au mont de Pouilly à raison de 10 f le camion. On constate que la commune est souvent sollicitée pour la fourniture de pierres. En 1976 Lefebvre de Longvic prélève 80 000 m3 de pierres à raison de 10 f le camion de 10 m3.

Voilà pour les faits relevés dans les archives communales.

C’est dans la comptabilité des entreprises (dont aucune n’avait son siège à Chasselas), que l’on pourrait retrouver des traces du commerce des carrières privées. Elles appartenaient pour la plupart à de riches propriétaires fonciers, Lyonnais le plus souvent. Pour ces derniers, au début du XXe siècle, l’auberge du village réservait une salle à manger à l’étage.

Combien d’ouvriers travaillaient aux carrières ? Je n’ai pas de réponse, je peux seulement dire qu’à l’auberge tenue par mes grands-parents une quarantaine d’ouvriers carriers, étaient pensionnaires attitrés. Certains d’entre eux logeaient dans une annexe de l’auberge, d’autres dans des baraques construites pour les abriter.

Pendant l’hiver des vignerons travaillaient aux carrières se faisant ainsi un complément de revenus. Ceux qui avaient une paire de bœufs assuraient le charroi des pavés.

Le salaire horaire d’un ouvrier équivalait à un litre de vin. Vin que le patron tenait à sa disposition...

Guy Favier rapporte ce témoignage d’un vieux voisin, Pétrus, qui étant jeune taillait des pavés sur les hauts de la Grange du bois. Quand il en avait un tombereau, il allait les livrer au Port d’Arciat. Au retour il s’arrêtait à Leynes, réglait ses dettes : chez le boulanger, le boucher éventuellement le sabotier et le forgeron et avec ce qui lui restait s’offrait une bonne cuite.

On buvait ferme à l’époque des carrières.

A l’auberge, mon grand-père passait une feuillette de goutte par mois. Les jeux étaient des paris stupides du genre : boire douze "pernod" sur les douze coups de midi, boire au mètre... Un carrier n’eut sans doute pas conscience qu’il illustrait là le fameux chant des bourguignons quand il paria de boire « Les deux pieds contre la muraille, et le nez sous le robinet », ce qu’il fit jusqu’à endormissement. On raconte qu’un ouvrier avait refusé une augmentation sous prétexte qu’il ne pouvait pas boire davantage... Pour être juste envers ces anciens on peut préciser que le vin de l’époque n’était pas chaptalisé et ne devait pas titrer beaucoup.

La pierre faisait doublement vendre le vin : elle en facilitait le transport vers les contrées éloignées, et sur place, elle procurait aux ouvriers carriers, selon leurs prédispositions et les degrés de l’ivresse : l’oubli de la fatigue , des douleurs. Le divin jus de la treille les connectait pour un temps trop court à un monde plus léger, plus gai, où ils se sentaient plus forts, chantaient, pariaient, jouaient, se bagarraient parfois, refaisaient le monde, un monde meilleur …

[1]

Paule Vermylen Milamant

22/12/11

[1] Bureau de perception à Leynes